|

|

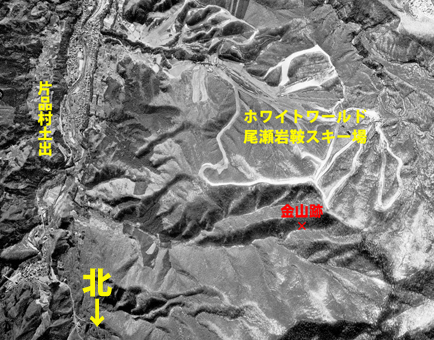

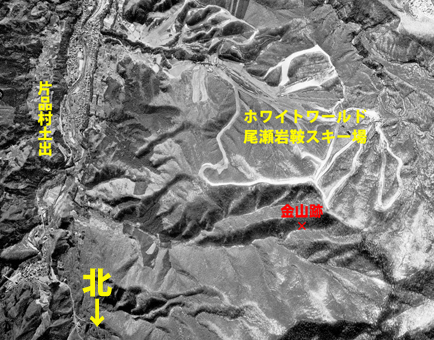

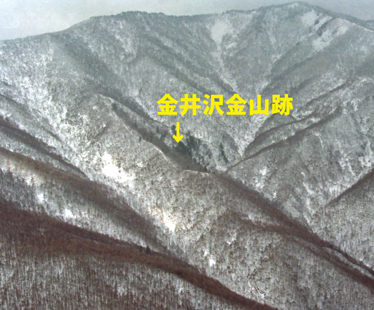

| 金山跡は西山山中の金井沢を登り詰めたところにあり、11月から翌年5月中旬まで、半年以上は雪に閉ざされる。 |

|

私たちは萩原氏の山仕事仲間のH氏が見つけたという、岩に描かれていた文字と絵についても熟考した。文字は「子方へ入」、絵は3つの山と滝、そして鉱山記号のようなもの。萩原氏は、金井沢の途中に「雄滝」と「雌滝」があり、そこが分かれ道になっていて、「雌滝」の脇を登らないと金山跡へは行けないという。なるほど、これは金山へのルートを示すものなのか。

ただ、疑問もいくつかある。岩絵を残したのは果たして御用金を埋蔵した人物なのだろうか。幕末にこのような鉱山記号はまだなかったはず。また、御用金の運搬ルートは金井沢沿いではない。かつて、花咲方面から南斜面を登り、現在の尾瀬岩鞍スキー場を横切る山道があり、牛も歩けるほどだったというから、そのルートを使ったのはまちがいない。いくつかの疑問は、現地へ行くことによって次第に解消されていった。 |

|

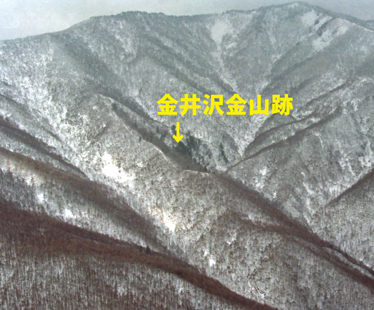

金井沢の途中に「雄滝」と「雌滝」(写真下)があり、「雌滝」を登らないと金山へは行けない。また「雌滝」を登り切ったところから北東の方角を眺めると、山が3つ重なって見える(写真左)。 |

|

|

|

|

|

| 金山の坑口から50mほど下ったところにある沢沿いの平坦地には、バラバラになった石宮の屋根と台がある。台には「寛保二歳(1742年)」「奉建立」「上州金井沢金山」の文字が鮮やかに彫り込まれ、屋根の部分にも「金」という文字がくっきりと浮き彫りにされている。 |

|

|

|

| 石宮の残る平坦地は作業場の跡と思われる。そこには大小の石臼が散乱している。掘り出した金鉱石を石臼でひき、粉末にして沢で揺り板にかけ、荒選鉱で金を抽出し、山から下ろしていたのだろう。 |

|

平成4年(1992)の秋、萩原氏の案内で私たちは金山跡へ。しかし、坑口は上方の斜面から崩落した土砂で埋もれてしまっていた。昭和30年代までは坑口は開いていたようだから、幕末のころももちろん坑道の中に御用金を運び込むことはできたはずだ。

現場を見たとたん、いくつかの疑問が解けた。金山の入り口は真北を向く斜面にある。「子方へ入」とは、山の北斜面から現場へアプローチするという意味なのでは…。ということは、この謎文は岩にあったのではなく、たまたま金井沢沿いに金山跡へ辿り着き、その中で軍用金を見つけたH氏が、自分のための覚え書きとして残したものではないだろうか。 |

|

| 片道1時間半かけて辿り着いたところにその場所はあったが、土砂が崩落して埋め尽くされていた。 |

|

|

|

| 萩原氏が確信をもって「坑口はここ」と示した場所を掘る。 |

|

|

|

| 少ない道具で必死に掘るが…。 |

わずかなすき間は開くが、これ以上掘ると斜面が崩れる。 |

|

同年秋に2度現地に通い、斜面の掘削を試みたが、わずかなすき間は開くものの、上方からひっきりなしに落ちてくる土砂を防ぐ手立てがなく、しかも、険しい沢伝いの山道を登るときに、ショベルやツルハシを1人1本背中にかつぐのがやっとで、十分な工具を現地へ運び込むことができない。

そのような事情により、以来14年間、私たちは坑口を開けることをほとんど諦めていた。 |